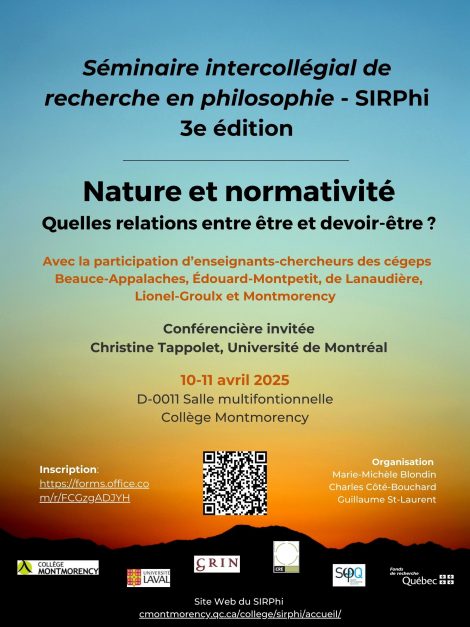

Séminaire intercollégial de recherche en philosophie

SIRPhi – Troisième édition – 10-11 avril 2025

Nature et normativité : quelles relations entre être et devoir-être?

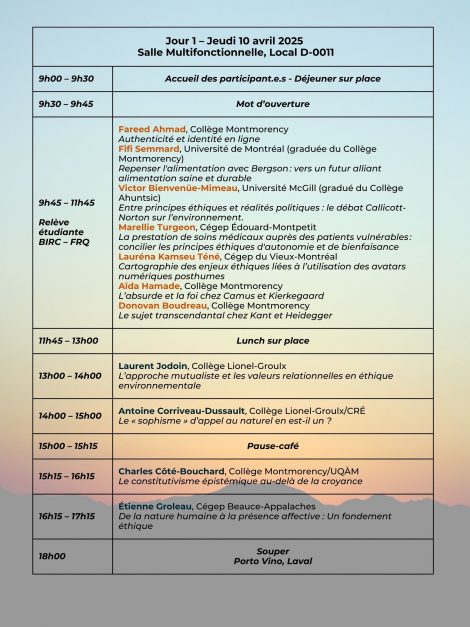

Programme:

Pour toute question, contactez-nous à sirphi@cmontmorency.qc.ca

Marie-Michèle Blondin

Charles Côté-Bouchard

Guillaume St-Laurent

Deuxième édition, 11 et 12 janvier 2024

Vie, vécu, vivabilité: la connaissance du vivant et de ses possibilités